センター、二次試験に原子は捨てるべき?物理の原子の勉強法

どうも!オンライン物理塾長あっきーです

オンライン物理塾長あっきー

オンライン物理塾長あっきー

あっきーさん。大學受験の物理で原子分野は出るんでしょうか?センターで捨てても良いんですか?

リケジョ志望のAIさん

リケジョ志望のAIさん

今回はこのような悩みを解決します。

理系の受験生なら誰もが考えたことあると思います。

原子分野は捨てるべき?

原子は過去問で見たことないから勉強しなくてもいいや・・・

って思っていたらある年だけ出てて、「もし今年出たらどうしよう」と不安になりますよね。

今回はその原子は対策すべき?という問題に終止符を打ちます!

最後まで読んで、あなたにとって最適な勉強計画を立ててください。

目次

原子は捨てて良い:4分野をまずはやれ!

結論から言います。

余裕がないならやるな!

受験生には完璧にすべての分野を理解することはできません。時間が圧倒的に足りません。

物理4分野はもちろんのこと、あなたには数学や英語、そして化学(生物)がありますよね?

それに加えてセンター試験のために国語、社会もやらなければいけません。

重要度を考えたときに、物理の原子分野は一番下のレベルです。

物理の原子をやらなくていい理由

なぜ原子分野が重要度が低いか?

これに関しては3つ理由があります。

センター試験では原子問題は選択型になっている

まずセンター試験ですが、原子分野は選択になっています。

センター物理は大問が6つあり、1~4は必須問題、5,6はどちらか一方を選択する形になっています。

大問1は様々な分野の小問集合になっていて、2~4は4分野の内3分野が問われます。

そして、残りの1分野が大問5、原子分野が大問6となります。

この形はずっと変わってないです。

つまり原子分野は選択問題であり、選ばなければ解かなくていいのです。

小問集合で1問ほど出されるかもしれませんが4分野の知識で解けてしまうことも多いので、センター試験では原子は捨てても全く問題ありません。

二次試験ではたまに出るが、前提知識なしでも解ける

2次試験ではセンター試験に比べれば問われることもあります。

しかし、5年,10年に1度という頻度なのでほとんど出ないと思っていていいでしょう。

また、2次試験で出る原子は後程説明しますが、4分野の理解ができていれば解けるような問題がほとんどです。

ですから、「原子分野」として勉強をしなくても初見で対応できます。

原子分野の対策は5日で終わる

そして、もう一つの理由は原子の勉強をするとしても5日もあれば十分理解できます。

4分野の知識を応用したものが原子分野なのです。なので、4分野ができていれば理解がスムーズにできます。

これについても後程説明します。

原子分野は4分野を理解できてから

先ほど伝えた通り、原子分野の特徴は

- 頻出ではない

- 4分野の知識で解ける

です。

ですから、時間に余裕がないなら完全捨て、4分野に特化した方が良いのです。

入試で問われる原子分野の問題は7つあります。

- J.J.トムソンの実験

- ミリカンの実験

- ブラッグの実験

- 光電効果

- コンプトン効果

- ボーアの原子模型

- 原子核

これらのほとんどは4分野の知識で解くことができるのです。

原子分野の勉強法

時間があって少しでも原子に触れておきたいというかたはもちろん勉強した方が良いです。

今まで出てなかったとはいえ、今年出ることはあり得るので対策して損にはなりません。

ですが、時間をかけてはいけません。原子は5日で終わらせてください。

具体的な勉強法を教えます。

ここでは以下の5つを取り上げます。

- J.J.トムソンの実験

- ミリカン実験

- 光電効果

- コンプトン効果

- ボーアの原子模型

原子はズバリ「背景」と「流れ」を知れ!

原子分野で勉強することは「背景」と「流れ」です。

4分野で解けるといっても、原子は実生活に近い話なのでそれなりの背景を元に入試で問われることが多いです。

また、どの問題も流れが決まっています。

つまり、この背景と流れをつかんでしまえば原子分野は終わりです。

J.Jトムソンの実験とミリカンの実験

J.J.トムソンの実験とミリカンの実験は「電子の電気量と質量を求めるための実験」です。

J.J.トムソンの実験では電子の電気量と質量の比\(\frac{e}{m}\)を、

ミリカンの実験ではこの比から\(e,m\)を求めることが最終目標です。

そして、実験の内容は電荷の運動です。

電荷の運動だったら、電磁気と力学の知識で解けますよね?

ローレンツ力、運動方程式、等加速度運動の公式。

これらで解くことができます。

どちらも「実験」なので完全に問われる流れが決まっています。その流れを覚えちゃっていいです。

詳しくはコチラで確認してください。

光電効果

光電効果は光を粒子の考えたときに起こる現象です。金属中の電子が空気中に飛び出ることを光電効果と言います。

内容はエネルギー保存則です。なので、エネルギー保存則が分かっていれば解けます。

ですが、光電効果に関しては新しく公式を覚えなくてはいけません。

光子のエネルギーと運動量です。これだけは理解しておくといいでしょう。

詳しくはコチラで!

コンプトン効果

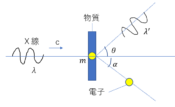

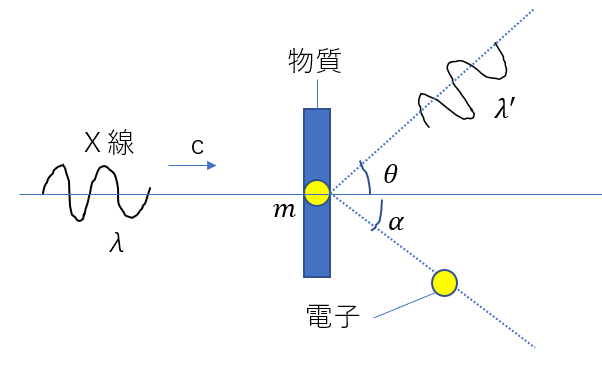

コンプトン効果はX線(光)の粒子としての性質を示したものです。

物質を通ったX線には、入射波よりも波長が長いものが含まれていることをコンプトン効果と言います。

X線を物質中の電子に衝突させることで、衝突前後の波長の差を求めることがゴールです。

つまり、光電効果のところで紹介した運動量やエネルギーを使った問題として考えることができます。

詳しくはこちらをチェックしてください。

ボーアの原子模型

当時、原子の形が分かっていなかった中、ボーアという人が原子の形を新しく提唱しました。その模型が「原子核の周りを電子がまわる」という現在の原子の考え方と同じだったのです。

そういう背景があってこのような問題が問われます。

これは電子の円運動の問題です。

なので力学の知識、それに加え先ほど見た光子のエネルギーを知っていれば解けます。

ボーアの原子模型でのゴールは、

- 電子軌道の半径を求めること

- 各軌道上の電子のエネルギーを求めること(エネルギー準位)

- リュードベリ定数を求めること

の3つです。

ボーアの原子模型は流れが完全に決まっているので、一度見ておいて流れを覚えちゃってください。

まとめ:まずは4分野をやろう

いかがでしたか?

原子分野は余裕がないならやらなくていいです。

余裕がある人は「背景」と「流れ」をつかむ勉強をし、3~5日で終わらせましょう。

入試で問われるのは圧倒的に力学、熱力学、波動、電磁気の4分野なのでまずはここに力を入れてくださいね。

それでは!