受験生はスマホを禁止すべき?早稲田生が教えるスマホは勉強に使う方法

どうも!オンライン物理塾長あっきーです

あっきー

あっきー

勉強の途中でどうしてもスマホをいじっちゃってそのまま使い続けちゃうんです。どうしたらいいでしょう・・・

リケジョになりたいAIさん

リケジョになりたいAIさん

「勉強中にスマホを気づいたら触っている」、こんな悩みはありませんか?特に受験生にはスマホが邪魔になることは多いです。

ですが、スマホを解約したり電源を切ったりなど、禁止することなく勉強法の1つとしてスマホを使う方法があります。

これは僕が受験生の頃、そして大学生の今でもやっている勉強法であります。

この記事では、スマホを勉強ツールに変える方法を教えいきます。

最後まで読むことで、勉強中にスマホをいじるらなくなり、かつスマホを使って効率よく勉強を進めることができます。

スマホを使った勉強法が分かる

勉強に役立つスマホアプリが分かる

webサイトで勉強する方法が分かる

目次

スマホを完全に禁止する必要はない

多くの受験生がスマホのせいで勉強ができないと感じているようで、「スマホ完全禁止」を考える人も多いです。

電源を切る、ロックをかける、持ち込まない、解約する・・・などなど。

ですが、これってそんなにうまくいかないことが多いですよね?

実はスマホを完全に禁止してはいけないのです。

スマホは1日3時間近く使っている

10代の人はスマホに2~3時間を使っていることがデータにあります。

スマートフォンの1日あたり平均利用時間は、全体では「2時間以上3時間未満」が24.1%で最多、次いで「3時間以上4時間未満」が18.5%となりました。

タブレットの1日あたり利用時間は、「30分未満」が24.8%で最多、次いで「1時間以上2時間未満」が18.1%でした。

1日3時間、毎日使っている生活からいきなり0にするのはなかなか難しいです。

スマホを完全に消すのはストレス

しかも、いきなり0にできたとしても、ガラッと生活が変わるわけですからストレスがかなりかかってきます。

いくらスマホを自分の目に見えないところに置いたとしても「スマホが気になる」という気持ちがあると勉強に集中できなくなってしまいます。

慣れてしまえば良いのですが、慣れるまでに早くても2週間はかかってしまいます。

その間にやっぱり使いたくなって、結局前と変わらない状態に戻ってしまいます。

一気に変えようとしない→1分でも抑える気持ちで

ですから3時間を0時間にいきなりしようと考えなくていいのです。

1分、10分、30分、1時間・・・と徐々に減らしていくことを考えればいいのです。

僕もスマホに限らず何かを習慣化するとき、何かを継続させたいときは小さなところから始めます。

スマホは大きな勉強ツールになる

もちろん、スマホを使う時間を減らすことに越したことないです。ですが、最終的に0にする必要もありません。

スマホは受験勉強に役立つツールになります。

アウトプットに使えれば、インプットにも使える。ノートにもできれば、自習用道具にも使えるのです。

SNSは見方を変えれば良いアウトプットの場

高校生がスマホに時間を取られるタイプは、SNSとゲームです。これしかありません。

このうちSNSは勉強ツールになります。

ツイッター、YouTube、インスタ、TikTokで当てもなく人の投稿を見ていませんか?

「勉強垢」といってツイッター始めても、気づいたら「勉強垢」ツイートばかり見るだけで何も行動に起こせていないのでは?

そうではなく、例えばツイッターで、「今日学んだ英単語10個」や「今日学んだ物理で重要だと思った考え方」をツイートしてみたらどうですか?かなりのアウトプットになります。

多くの人はSNSを「見る」から時間を無駄にするのです。SNSを「使う」必要があります。

スマホを使ってしまうのは勉強ツールとして使い方を知らないから

ほんの一例でしたが、スマホの使い方次第で勉強の質はガラッと変わります。

先ほど「1分、30分・・・と徐々に減らしなさい」と言いましたが、これはあくまで暇つぶしに使う時間を減らせと言っているだけです。スマホそのもの使用時間を減らす必要はありません。

暇つぶしに3時間使っていたなら、2時間半を「暇つぶし」、30分を「勉強」に使えばいいのです。そしてだんだん「勉強」の割合が増えていけばそれでいいのです。

スマホを勉強ツールにする方法

いきなりスマホを勉強に使えと言っても難しいところだと思います。ですが、それは当たり前で、

多くの受験生はスマホを勉強法の1つとして使う方法を知りません。

そこで、スマホを勉強ツールに変える方法を教えていきます。

はてなブックマーク

はてなブックマーク(通称:はてブ)はwebページをまとめるのに最適なツールです。

web上には有用な受験サイトもありますから、受験サイトを使って勉強する人も多いでしょう。

webページは本と違い、一度閉じてしまうとまた見つけるのが面倒になってしまいます。それを解消するためにはてブを使います。その登録方法を教えていきますね。

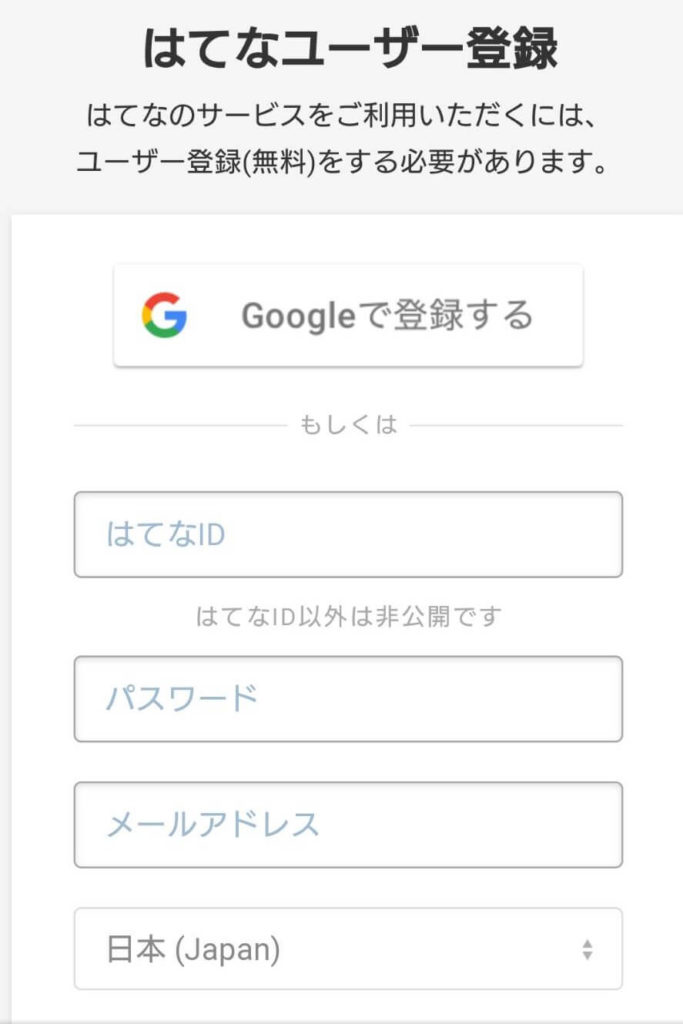

はてなブックマークに登録

こちらのリンクより登録ページに行きます。

googleアカウントで登録するか

「ID, パスワード、メールアドレス」を登録するか決めます。ここではIDを新しく作成しましょう。

IDはなんでも大丈夫です。内容を打ち込んで「私はロボットではありません」にチェックして「入力内容を確認」を押します。

すると、メールが届くのでメールの指示に従って本登録を行ってください(ワンクリックで本登録できます)。

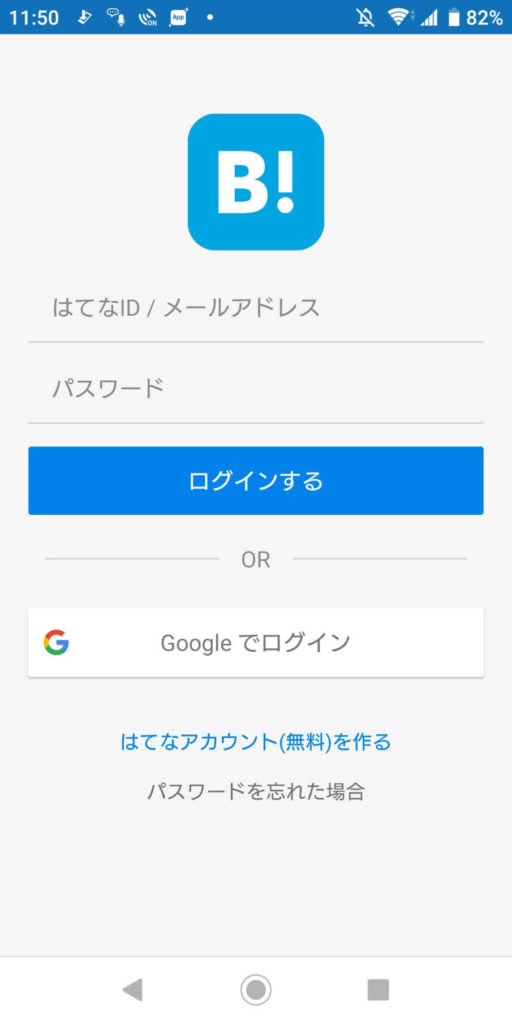

アプリをダウンロード

次にアプリをダウンロードします。Google playストアなどで入手できます。

ダウンロードして、アプリを開くと次のようになります。

開くとこのような画面になると思います。(はじめて開いたときは何も表示されないかもしれませんが大丈夫です)

そして左上のマークを押してログイン画面に行きます。

ここに先ほど登録した内容でログインができます。

重要だと思う記事はどんどん保存しよう

では、実際に保存してみましょう。

例えば、この記事の最初や最後にSNSアイコンがいくつかあります。その中ではてブのマークをクリックします(”B”と書いてあるマークです)

するとこのような画面に変わります。コメントはあってもなくてもどっちでもOKです。これでブックマークを押せば保存できます。

保存したものを見るにはアプリのホーム画面に行き、右下のマークを押せばブックマークしたものが出てきます。

スマホを使ってwebサイトなどを見るときは、あっちこっち行ってしまって最初の目的から外れてしまうこともあります。

また、一度閉じてまた見たいときにもう一度探さないといけないので面倒です。

このようにブックマークしておけばすぐに見返すことができます。分からなくなったら何度見直せばいいのでwebページの内容をノートに写す必要もなく、勉強効率が上がります。

Evernote

![]()

Evernoteはスマホ上でノートが作れる超便利ツールです。

紙のノートを使うと、どこに何を書いたか分からなくなったり板書や参考書を写すことが目的になってしまって意味のないノートになってしまいます。

その問題を解消してくれるのがEvernoteです。

スマホ一台にノートをまとめることもでき、カテゴリーに分けることもできます。

さらに、ある手法を使うことで伸びるノートを作ることもできます。

詳しくはこちらをチェックしてください。

SNSアウトプット

SNSは先ほど言ったように、アウトプットの場として使えます。それだけでなく、YouTubeにも勉強系の動画がいっぱいあるのでインプットの環境としてもかなり良いです。

ここではSNSでアウトプットする方法として2つ紹介します。

学んだことを即時アウトプット

例えば、電車の中で単語帳を読んで10単語覚えたら、すぐにツイッターでアウトプットします。

【ほんとに?マジで?】

は英語で?Really?

Seriously?

Are you serious?

You're kidding.とにかくアウトプット!!

— あっきー@大学生のビジネス×留学 (@aki_entr) September 20, 2019

これは僕のアカウントですが、英語で学んだことを今でもツイッターでアウトプットしています。

英語に限らず、数学でも物理でもなんでもできます。

よく「問題解きました」や「こんなことやりました」と、ノートの写真と一緒にツイートする人を見ます。

活動報告は効果はあるのですが、「〇〇を学びました」というのを書いていない人が多いです。

「物理の単振動の問題やりました」ではなく「物理単振動やりました。複数問題解いたけどやることは運動方程式を立てて3つのステップを使うことだと気づきました」のように学びや発見も書きましょう。

ツイッターは140字しか最大で書けないので、学んだことや発見をギュギュっとまとめる必要があります。これを毎日やることでどんどん本質をつかめるようになります。

ブログ記事をシェアする

はてブのところでもやったことをツイッターでもできます。

このツイッターツイッターボタンをクリックすると、ツイート画面に移ります。

これに対して、学んだことや発見、今から取り組みたいこと書いて投稿しましょう。

学びや発見、行動することを実際に書くだけで自分の思考に落としこむことができます。

スマホを禁止するよりも勉強ツールに使った方が良いんです。

今日は本で学んだことをEvernoteでまとめてみようっと

受験生はスマホを禁止すべき?早稲田生が教えるスマホは勉強に使う方法 https://t.co/CtkSUIkqym

— 受験物理 Set Up@オンライン物理塾長あっきー (@aki_physics) October 20, 2019

どうしてもスマホを見てしまうとき

勉強ツールとしての時間を増やせばスマホを禁止することなく無駄時間を減らすことができます。

しかし、やっぱり禁止しないとだめだ!と思う人もいると思います。なのでスマホを封印する簡単な方法を紹介したいと思います。

スマホを机の上に置かない

スマホを目の着く位置にあるとどうしても手が出てしまいます。

なので、カバンに入れるか、そもそも勉強部屋にスマホを持ち込まないなどの方法を取るといいでしょう。

目につくかつかないかでだいぶ違います。

友達と勉強する

1人で勉強していると甘えが出てしまいます。

そこで、友達を探して一緒に勉強できる環境を作りましょう。クラスメイト、塾の友達とかなら一緒に学校で、塾で勉強ができるので良いと思います。要は監視をつけるということです。

ただし、しっかり勉強してくれる人を探すことです。

スマホを預ける

スマホを目がつかない場所においても、友達と勉強していても、自分が触れる範囲にあると使ってしまうものです。

その時は、思い切って誰かに預かってもらいましょう。

スマホを触れないと分かっているだけでかなり効果が期待できます。

スマホの電源を切っておく

スマホは電源を入れて簡単に使えてしまう便利さゆえに、頻繁に使ってしまいます。

そのためあらかじめ電源を切っておく、あるいは充電を0にしておくのも良いです。

起動に時間がかかるというだけでもスマホから離れるきっかけになります。

4つほど例を挙げましたが、「スマホを簡単に使える状態にしない」ことが大事です。

もし、勉強に生かせないという人はここに焦点を当ててみると良いです。

スマホを禁止する最終手段

勉強ツールにも使えない、スマホを目に届かない場所においてもダメ。

そんな時は最終手段です。

僕のオンライン塾に参加してください。

僕のプログラムには「オンライン自習室」というサービスがあります。

これはスカイプで勉強を監視するサービスです。

スマホで通話すればスマホはその時点で使用不能になりますし、かつ強制定期に勉強する空間が作れます。

もちろん物理のコンテンツの濃さも十分にありますので、参加して損はないです。

まとめ:スマホに役割を持たせよう

いかがでしたか?

僕はスマホを制限するより、有効活用することを絶対にオススメします。

勉強中も調べものをしたいときだってありますよね。その時にスマホが使えなかったらそれこそ非効率です。

スマホの使用時間を制限するのではなく、勉強ツールとして使う方向に切り替えてくださいね。